Por Sergio E. Cerecedo

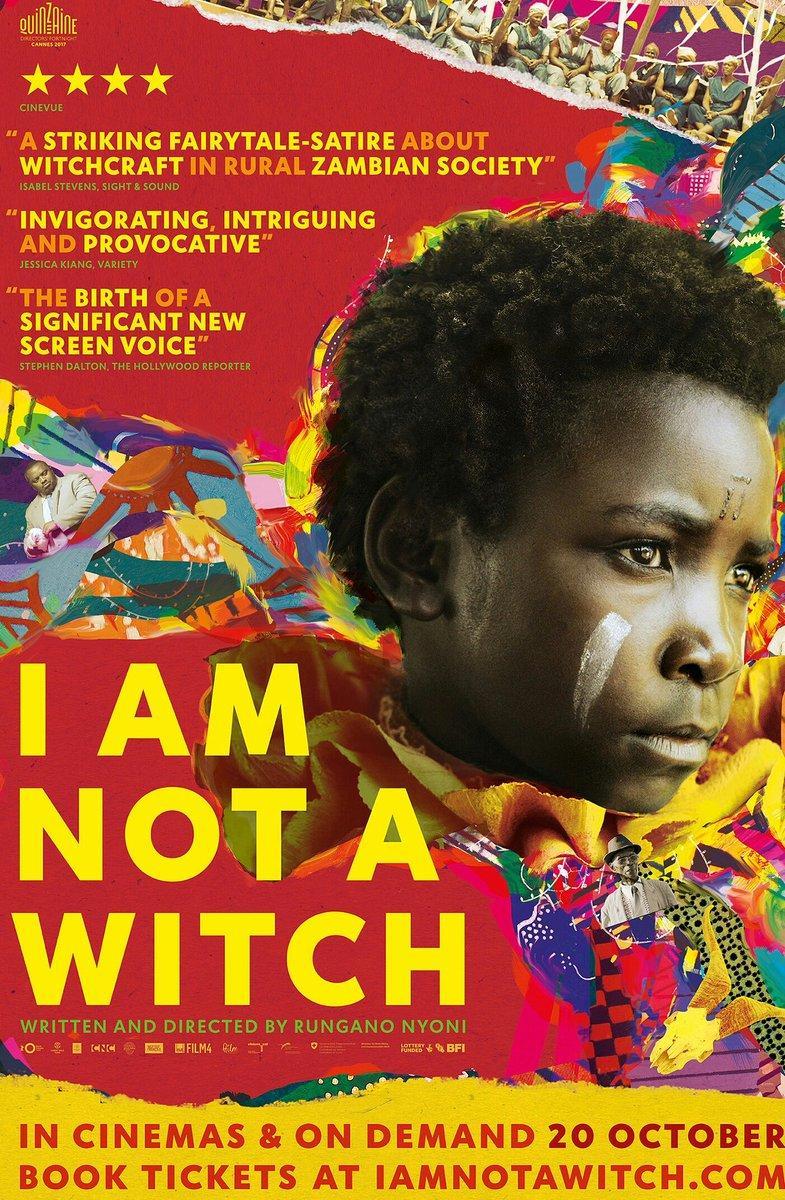

Rungano Nyoni nació en Zambia y es una directora previamente formada como actriz en Gales. A lo largo de sus cortometrajes, ha logrado plasmar sus inquietudes alrededor de las creencias y costumbres de las sociedades africanas, las relaciones humanas en estos contextos y concretamente en las infancias y su crecimiento en el entorno de las creencias, clases y jerarquías sociales. Con ésta, su ópera prima, logró abrir diferentes discusiones sobre todo hacia la visión que en el mundo occidental se tiene de los países que durante mucho tiempo fueron parte de ellos.

Rungano Nyoni (2017)

El choque entre pensamiento mágico místico y la ejecución de las leyes civiles deja a una niña en medio de una situación que no puede controlar, desde un día que ella se encuentra en una zona rural de Zambia observando a una mujer mientras lleva el agua de un río cercano, la señora tropieza y, posteriormente, la siguiente secuencia nos muestra que la misma mujer acusa de brujería a la niña junto con más de veinte personas en la comandancia de policía, todos mueren por hablar en contra y algunos dicen puras sandeces y subjetividades, pero al final, al permanecer en silencio, se asume que el cargo es cierto y se decide llevarla a una comunidad para que desarrolle su vocación.

En el lugar al que la llevan el entorno es parecido al que se da a las reservas de poblaciones originarias en Estados Unidos y Canadá, una organización social donde pueden regirse por sus creencias pero que conlleva también un trato con el gobierno, inclusive hay una canción oficialista sobre las brujas al servicio del Estado y vemos que esto no se reduce solo a estar amarradas con un lazo blanco como un mecanismo de control, sino que también les convierte en objeto del turismo y les obliga a exaltar sus rasgos más exóticos y llamativos a los extranjeros, hecho que no necesariamente implica las costumbres vivas y creencias con las que crecieron ni una preservación de sus raíces auténticas. Ahí la niña recibe una formación precaria dentro de lo que se supone que debe hacer y también unos pequeños tatuajes en el rostro, con esto vemos desde ya que no tiene ni tendrá mucha autonomía sobre su físico, ser y decisiones.

El descubrimiento y entrenamiento de la niña, ahora llamada Shula por el mismo concejo de brujas, y todo lo referente a sus supuestos dones mágicos, no podía ser más distante a lo afable que nos reflejan visiones como la saga de Harry Potter. El supuesto hallazgo no es sino una sospecha infundada denunciada ante la policía que deriva en algunos momentos de risa loca en su crítica al proceder de la gente. No sabemos en concreción de dónde viene, qué onda con sus padres y su vida previa al suceso, solamente podemos ver las acusaciones Así como también, su nombramiento y la decisión del Estado de otorgarle una comunidad y un tutor da lugar a una explotación de su condición y el despojo de ciertos derechos como la educación, pues las brujas no pueden ir a la escuela según la monarca de este país.

El debut de Shula con la primera muestra de sus poderes y obligaciones es un intento de tequio o asamblea colectiva donde al fin y al cabo todo se reduce a un juicio místico para resolver el robo de un dinero a un anciano. Ella debe ver quién fue, así sin averiguación, primero es lo que diga su intuición divina y después hacen investigación, cateos y las averiguaciones necesarias, por suerte la cosa le sale.

Shula se debate entre las idas y vueltas de un sistema por lo demás raro, una niña primero acusada y luego vuelta juez y parte de procedimientos legales de los que ella apenas sabe por encima, todo por una supuesta predestinación. Vemos entonces un sistema que basa no solo la justicia sino el estado del tiempo y otras nociones cotidianas en el pensamiento mágico místico, si bien en nuestro país hemos tenido creencias en sistemas como las cabañuelas o los tiemperos de las orillas de los volcanes.

Detrás de esa supuesta vida cómoda también hay un maltrato hacia ella y continuas amenazas que recuerdan esta especie de rescate que representa el matrimonio para las mujeres acusadas de brujería, y no parece haber manera de cambiarlo. Ofrendas y trueques en especie, que no son un ingreso para la niña, sino que cual propinas se reparten de manera comunal entre todo el grupo, muchas veces de manera desigual.

El lenguaje usado por la película es, dentro de lo que cabe, tan elegante como brutal a la vez, recordando en especial ese zoom in de un hechicero golpeando el carrete del lazo, que habla más de la reducción del rango de movimiento y represión social que de algo ceremonial, para posteriormente ver un juego inocente de teléfono descompuesto entre Shula y sus compañeros y cómo este se interrumpe por el hilo que se le jala y que la lleva cual esclava de vuelta a las labores impuestas. Hay momentos de gran valía y poder como la escena en que el plano sonoro se vuelve subjetivo al acercar a nosotros lo que Shula escucha a través de un pedazo de botella que le dio una de las abuelas que amplifica el sonido del lugar hacia donde apunta y en este caso refleja.

El lenguaje usado por la película es, dentro de lo que cabe, tan elegante como brutal a la vez, recordando en especial ese zoom in de un hechicero golpeando el carrete del lazo, que habla más de la reducción del rango de movimiento y represión social que de algo ceremonial, para posteriormente ver un juego inocente de teléfono descompuesto entre Shula y sus compañeros y cómo este se interrumpe por el hilo que se le jala y que la lleva cual esclava de vuelta a las labores impuestas. Hay momentos de gran valía y poder como la escena en que el plano sonoro se vuelve subjetivo al acercar a nosotros lo que Shula escucha a través de un pedazo de botella que le dio una de las abuelas que amplifica el sonido del lugar hacia donde apunta y en este caso refleja.

El uso del color predomina con el blanco como representación de la propia Shula, los exteriores viran hacia la sobreexposición representando la dureza del sol en los terrenos áridos, donde difícilmente se dan los cultivos. Las tomas a los sucesos son casi siempre fijas, pero hay una solución de montaje muy interesante y es la de los seguimientos a las cintas que tienen amarradas las brujas, que delimitan qué tan largo o corto permiten su movimiento. El montaje a su vez es ágil y aunque tiene algunas secuencias muy largas como las que ilustran el modo de vivir de la comunidad de brujas, las escenas están filmadas con un ritmo y cadencia que no se siente cansado, todo el tiempo pasa algo y hay movimiento hasta en segundo plano.

Las relaciones que Shula establece con las personas de su entorno también tienen una parte triste, ya que tanto las abuelas como la esposa de su tutor le instruyen en lo que debe hacer. En el caso de esta última, es una persona que también vivió la acusación y con cariño trata de transmitirle cuál es la mejor manera de sobrevivir en el sistema para alguien como ella, momentos que tienen ternura en intención pero amargura en el trasfondo, parece que los únicos momentos que la niña disfruta como auténticos son en los que se le permite ir a la escuela.

Las relaciones que Shula establece con las personas de su entorno también tienen una parte triste, ya que tanto las abuelas como la esposa de su tutor le instruyen en lo que debe hacer. En el caso de esta última, es una persona que también vivió la acusación y con cariño trata de transmitirle cuál es la mejor manera de sobrevivir en el sistema para alguien como ella, momentos que tienen ternura en intención pero amargura en el trasfondo, parece que los únicos momentos que la niña disfruta como auténticos son en los que se le permite ir a la escuela.

La parte de la música extradiegética contribuye a enrarecer la película, pues el uso de piezas orquestales de Vivaldi y otros no sé qué me hace sentir, no siento la intención clara, pero me ocasiona desconcierto pues no sé si su solemnidad y fuerza va más hacia el sentido crítico de lo occidental y de academia, así como también de lo colonial, de cómo estos pensamientos y jerarquías absorbidos de los países conquistadores se recrean hasta dentro de la misma etnia y se siguen preservando y, de manera curiosa, tienen una ceremonialidad paralela a otros momentos cercanos al final donde se usan violines de una forma mucho más abstracta y cercana a la sonoridad que conocemos de los rituales africanos.

La parte de la música extradiegética contribuye a enrarecer la película, pues el uso de piezas orquestales de Vivaldi y otros no sé qué me hace sentir, no siento la intención clara, pero me ocasiona desconcierto pues no sé si su solemnidad y fuerza va más hacia el sentido crítico de lo occidental y de academia, así como también de lo colonial, de cómo estos pensamientos y jerarquías absorbidos de los países conquistadores se recrean hasta dentro de la misma etnia y se siguen preservando y, de manera curiosa, tienen una ceremonialidad paralela a otros momentos cercanos al final donde se usan violines de una forma mucho más abstracta y cercana a la sonoridad que conocemos de los rituales africanos.

Mi maestro de filosofía de la universidad decía que, en el mundo actual, y con el concepto de postmodernidad, lo único cierto es que no hay certezas y es ese pensamiento en el que nada es cierto ni lineal el que permea mucho a “No soy una bruja”. No hay seguridad ni una división entre la parte científica de las cosas, la parte espiritual y la parte cotidiana o moral-social; estos aspectos en el sistema están entretejidos de una manera muy extraña. La tecnología no está a merced de una verdadera civilización en ideas, sino que ha sido absorbida por el utilitarismo de los usuarios.

Uno de los grandes aciertos es no hablar desde el folklorismo sino criticar y cuestionar las razones por las que sigue existiendo y atribuyendo las fallas en ese sistema al colonialismo no solo de la población blanca sino al mismo interior de las poblaciones, las imposiciones de los poderes que están anulando la voluntad de los seres y el darles roles prediseñados; si es que existe la magia en este mundo narrativo, quien nace con ella no puede educarse ni hacer su voluntad con ella, el Estado asume un control y en este caso, las ganas de Shula de estudiar no tienen cabida.

Uno de los grandes aciertos es no hablar desde el folklorismo sino criticar y cuestionar las razones por las que sigue existiendo y atribuyendo las fallas en ese sistema al colonialismo no solo de la población blanca sino al mismo interior de las poblaciones, las imposiciones de los poderes que están anulando la voluntad de los seres y el darles roles prediseñados; si es que existe la magia en este mundo narrativo, quien nace con ella no puede educarse ni hacer su voluntad con ella, el Estado asume un control y en este caso, las ganas de Shula de estudiar no tienen cabida.

Con el análisis de esta película he sentido más que nunca la dificultad del entendimiento de la cultura que retrata al estar relativamente lejos de mi experiencia vital, y es que después del retrato de la cultura mexicana por parte de algún extranjero no me permito una visión alienada o turística de las culturas, pues el grado de surrealismo de muchas partes de la puesta en escena y cámara no me permiten distinguir qué tan cercana está la visión a la realidad de aquellos países y qué tanto es una representación.

Lo cierto es que la realidad estética de la película funciona como una metáfora del rol de las creencias en una sociedad, de las ataduras tanto de género como de roles que hay para una persona; a Shula se le infantiliza cuando les conviene y se le trata como adulta cuando igual conviene a los intereses de sus grupos. La película está hablada en Chichewa, Bemba, Chitonga y en partes en inglés, dando cuenta puntual de en qué entornos se usa cada idioma, por supuesto, el inglés se maneja en las cuestiones oficiales y de Estado, y el desconocerlo casi en su totalidad esponja a Shula y a otros ciudadanos de mucha voz a la hora de las decisiones.