Por Sergio E. Cerecedo

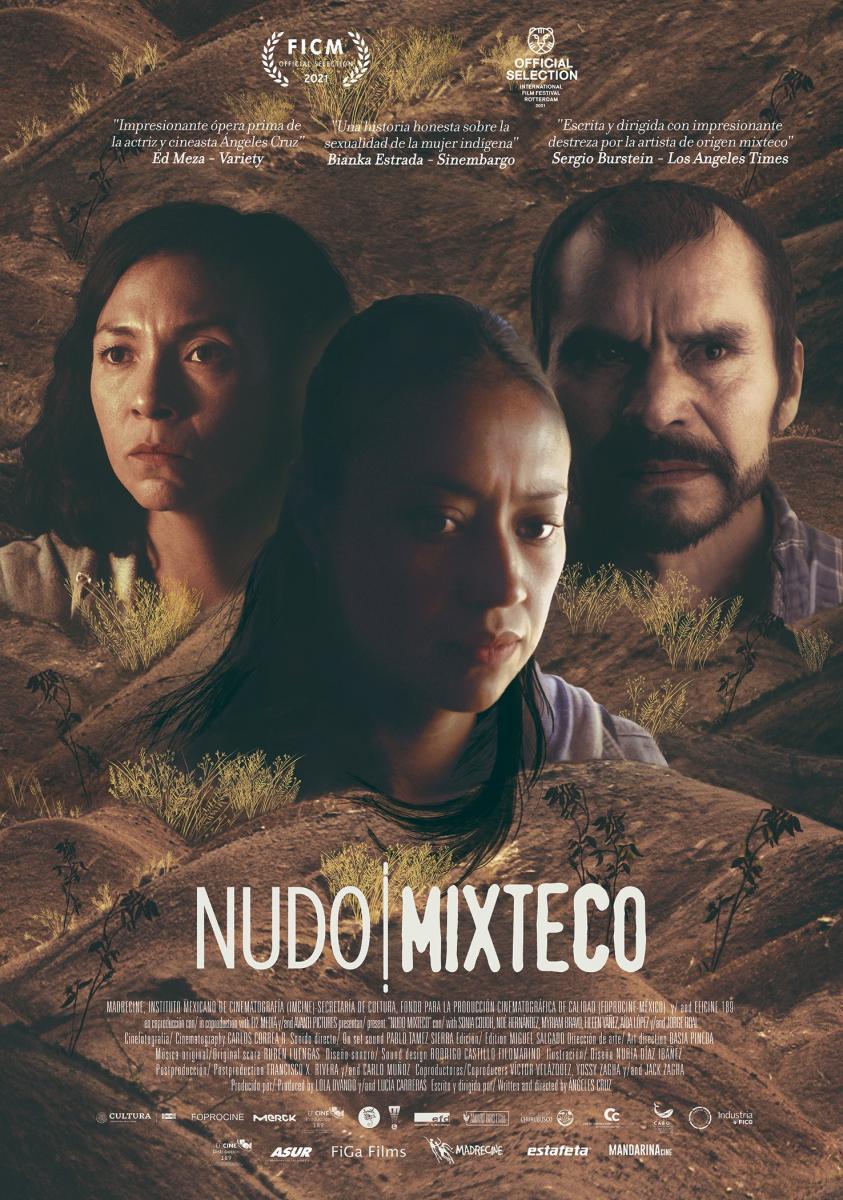

Ángeles Cruz (2021)

Ángeles Cruz lleva una carrera larga como actriz en todo tipo de puestas en escena, desde telenovelas, hasta obras de teatro y películas, ahora nos muestra precisamente la Mixteca, esa zona de unión de cordilleras donde encontramos uno de los lugares que preservan su idioma originario y también problemas y estructuras de hace mucho tiempo, sobre lo que su autora ahonda. Ha participado desde hace unos años en proyectos como “Espiral”, de Jorge Pérez Solano, que también retrataba una población Oaxaqueña, y teniendo en su haber como directora cortos como “La carta” entre otros que exploran los ejes temáticos que llegaron hasta esta primera película de su carrera.

Para este proyecto, Ángeles ha comentado en varias entrevistas que el punto de partida para la estructura fue basarse en monólogos de personaje, y se nota en el trabajo de dramaturgia cómo cada rama de la historia tiene su énfasis en una idea, teniendo en común la visión de tres mujeres que por tomar caminos que son impopulares o incómodos para pueblos de formación tradicional con base en el sincretismo católico, que incorporó el santoral a las creencias, enfrentan señalamientos públicos, rechazo de sus familiares o hasta en algunos casos odios dignos de crímenes en su contra.

En el primer segmento vemos la vuelta de María a su pueblo que es amarga por las circunstancias, acusada de no cumplir las obligaciones hacia su mamá, ahora fallecida, la búsqueda de una vida independiente y lejos no es buen vista. A ello se suma el rechazo de su papá, por estas cuestiones también viene una confrontación con su preferencia sexual, que su papá señala como causa de la enfermedad y muerte de su madre, aunado su amor hacia otra chica con la que creció y su disyuntiva para consumarlo.

En el primer segmento vemos la vuelta de María a su pueblo que es amarga por las circunstancias, acusada de no cumplir las obligaciones hacia su mamá, ahora fallecida, la búsqueda de una vida independiente y lejos no es buen vista. A ello se suma el rechazo de su papá, por estas cuestiones también viene una confrontación con su preferencia sexual, que su papá señala como causa de la enfermedad y muerte de su madre, aunado su amor hacia otra chica con la que creció y su disyuntiva para consumarlo.

La segunda historia nos pone como punto de partida el regreso al pueblo por parte de Esteban, que busca a su familia después de años de haber migrado, regreso que se da en los días de una fiesta patronal distintiva de la región. Tras echarse unos tragos tocando con su compadre, enfrenta casi a manera de cruda moral un hecho que le causa disgusto y le hace ver que su realidad personal y familiar ha cambiado, a lo que demanda una asamblea en el pueblo para pelear por lo que le parece justo, en la cual los usos y costumbres deciden de qué manera las cosas cambiarán o seguirán, el seguimiento del resultado y los hechos.

En la tercera historia, Toña, una comerciante, igualmente regresa a casa de su mamá por su hija para encontrarse con circunstancias difíciles, con un mal social que ella enfrentó y que ahora la niña enfrenta, que en su momento no resolvió y que pinta para dejar una fractura en la relación con ella como la que la misma Toña tiene con su madre, enfatizando la permisividad social hacia quien tiene el poder por las cualidades con las que ha nacido, en este caso, el poder y prioridad que sigue teniendo el hombre.

En la tercera historia, Toña, una comerciante, igualmente regresa a casa de su mamá por su hija para encontrarse con circunstancias difíciles, con un mal social que ella enfrentó y que ahora la niña enfrenta, que en su momento no resolvió y que pinta para dejar una fractura en la relación con ella como la que la misma Toña tiene con su madre, enfatizando la permisividad social hacia quien tiene el poder por las cualidades con las que ha nacido, en este caso, el poder y prioridad que sigue teniendo el hombre.

En la narrativa de las tres historias podemos ver también que esas decisiones difíciles se acrecientan por la necesidad económica contrapuestas a las convicciones propias o a los valores con los que la persona ha crecido. Vemos tres retornos en diferentes circunstancias, unos para quedarse y otros que apuntan a ser la última visita al lugar, un rompimiento con el pasado que puede marcar el presente y futuro de las personas.

Al sentirse dentro de estas problemáticas en mucho ayuda el reparto, encontrar caras y expresiones que representan etnias y regiones mucho tiempo excluidas del cine, mezclando actrices experimentadas con personas que no están familiarizadas con la actuación, con ello tiene un mérito importante la dirección en el sentir de este conjunto, llevando a buen puerto una decisión arriesgada, rostros conocidos del cine nacional, como Noé Hernández en un dueto actoral muy fuerte con Aída López en escenas difíciles y dolorosas, así como también el contraste de firmeza y ternura que hay en los personajes de Sonia Couoh y Eileen Yáñez. En lo personal, el segmento de ellas dos me conmueve en particular por darnos cuenta de la fortaleza de la mente más allá de los estereotipos de la fuerza física, Piedad y María, con su carácter diferente, defienden una idea de vida y se aferran a ella.

También ayuda mucho a esta cercanía la intuición y conocimiento que desde el guion se demuestra de los pueblos de la región explorada y de México en general, la visión común de los lugares donde todos se conocen, donde la mayoría de gente joven y con fortaleza física se ha ido y donde la organización social y política puede dejar en evidencia nuestros errores y falencias de la manera más humillante. Las raíces étnicas y sociales tienen cosas bellas, únicas, rasgos de identidad que nos generan pertenencia, pero también rigidez en conceptos, en creencias, que nos pueden dejar fuera a pesar de sentir amor y arraigo por la tierra en donde nacimos, y ese es el punto que enfatizan las tres partes.

Otra cosa importante de la película es el uso de las secuencias de montaje acompañadas por música que no es un adorno sino una contextualización del espacio donde se desarrolla la historia. Mientras Esteban toca el clarinete con su compadre, podemos ver imágenes demostrativas de cómo se realiza una mayordomía por parte de la comunidad en la fiesta a un santo, ofreciendo comida y bebida libre a la gente, que una persona o familia acepta donar o para la que el pueblo coopera y ofrece lo que puede. También en el entierro del papá de María, el acompañamiento de una banda de viento y su sonoridad guía la marcha y contrasta con los rostros de tristeza y soslayo de la familia de la fallecida.

Otra cosa importante de la película es el uso de las secuencias de montaje acompañadas por música que no es un adorno sino una contextualización del espacio donde se desarrolla la historia. Mientras Esteban toca el clarinete con su compadre, podemos ver imágenes demostrativas de cómo se realiza una mayordomía por parte de la comunidad en la fiesta a un santo, ofreciendo comida y bebida libre a la gente, que una persona o familia acepta donar o para la que el pueblo coopera y ofrece lo que puede. También en el entierro del papá de María, el acompañamiento de una banda de viento y su sonoridad guía la marcha y contrasta con los rostros de tristeza y soslayo de la familia de la fallecida.

La fotografía nos permite sentir la naturaleza del lugar, hay recorridos de las dunas arenosas del pueblo donde las texturas son muy bellas y significativas, realzando tanto la aridez como la fertilidad. En especial, me parece muy interesante la manera de iluminar las tomas nocturnas, destacando siluetas y miradas con un toque muy especial, la corrección de color destaca los tonos ocres y amarillos. Filmada en gran parte en Tlaxiaco, Oaxaca y sus comunidades, la cámara muestra la geografía de manera íntima y sin exotizar a las personas.

La fotografía nos permite sentir la naturaleza del lugar, hay recorridos de las dunas arenosas del pueblo donde las texturas son muy bellas y significativas, realzando tanto la aridez como la fertilidad. En especial, me parece muy interesante la manera de iluminar las tomas nocturnas, destacando siluetas y miradas con un toque muy especial, la corrección de color destaca los tonos ocres y amarillos. Filmada en gran parte en Tlaxiaco, Oaxaca y sus comunidades, la cámara muestra la geografía de manera íntima y sin exotizar a las personas.

En un país donde hemos visto durante varios años ejemplos de narrativa fragmentada, historias que se entrelazan, es decir, tenemos muchos referentes de puestas en cámara y propuestas de edición, comparada con la mayoría de ellas, “Nudo Mixteco” lo hace con naturalidad. Aquí el recurso que usa es darnos dos perspectivas del mismo hecho, donde captamos la interacción de las protagonistas de las tres historias en una plática que es tan cotidiana y casual que funciona para ver cómo los momentos nos unen circunstancialmente en un momento y lugar, y nos guían a tres temas comunes en dichos núcleos sociales, quien protagoniza y tiene la palabra un día puede ser esporádico al otro.

En la parte sonora, las bandas de viento que podemos ver y escuchar en varios momentos de la película refuerzan el carácter y temperado de la música de esa región, siempre diegética, ya que es una película que elige afortunadamente prestar más atención al espacio, no llevar piezas instrumentales en exceso sino escuchar, a las voces, los tumultos y murmullos, y que nosotros podamos también ser parte y dejarnos llevar por los diversos momentos de la sonoridad del pueblo.

En el cine nacional es muy fácil perder de vista a las producciones que no tienen mucha publicidad; la poca difusión de algunos filmes y la centralización en las ciudades grandes, entre otros factores, hacen que propuestas interesantes se pierdan en la ignominia. No obstante, gracias a muestras como los ciclos virtuales en torno a la entrega de los arieles o a algunos festivales que desde la pandemia del 2020 empezaron a compartir funciones virtuales es que los productos pueden llegar a otros públicos, este es el caso de la ópera prima de Mariana Musalem Ramos, un acercamiento auténtico y sensible a temas tocados muy a menudo como los dilemas de crecer.

En el cine nacional es muy fácil perder de vista a las producciones que no tienen mucha publicidad; la poca difusión de algunos filmes y la centralización en las ciudades grandes, entre otros factores, hacen que propuestas interesantes se pierdan en la ignominia. No obstante, gracias a muestras como los ciclos virtuales en torno a la entrega de los arieles o a algunos festivales que desde la pandemia del 2020 empezaron a compartir funciones virtuales es que los productos pueden llegar a otros públicos, este es el caso de la ópera prima de Mariana Musalem Ramos, un acercamiento auténtico y sensible a temas tocados muy a menudo como los dilemas de crecer. La cinta se muestra precisa en su exploración del cuerpo que crece, y desde el movimiento hasta la ropa que va portando nos hablan de decisiones, de maneras de hacer las cosas en sus person

La cinta se muestra precisa en su exploración del cuerpo que crece, y desde el movimiento hasta la ropa que va portando nos hablan de decisiones, de maneras de hacer las cosas en sus person

Elisa es detectada con un coeficiente mental alto y recibe una oportunidad de movilidad, estudios y mejor vida a partir de ello; la fuente de oportunidades se ubica en el norte de esta versión futurista (o retro futurista) de Uruguay. Ha habido un cataclismo ambiental atribuido a las hormigas, que ahora son exterminadas en cuanto se ven, los edificios residenciales son sometidos a una infinidad de fumigaciones para mantenerla lejos (es muy estético visualmente el humo verde sobre los edificios durante estas limpiezas). La tasa de natalidad ha bajado y el cliché de “los jóvenes son el futuro” se ha asenta

Elisa es detectada con un coeficiente mental alto y recibe una oportunidad de movilidad, estudios y mejor vida a partir de ello; la fuente de oportunidades se ubica en el norte de esta versión futurista (o retro futurista) de Uruguay. Ha habido un cataclismo ambiental atribuido a las hormigas, que ahora son exterminadas en cuanto se ven, los edificios residenciales son sometidos a una infinidad de fumigaciones para mantenerla lejos (es muy estético visualmente el humo verde sobre los edificios durante estas limpiezas). La tasa de natalidad ha bajado y el cliché de “los jóvenes son el futuro” se ha asenta

Al escuchar y ver a David podemos notar una mente abierta, sensible y muy consciente de qué puede y no puede hacer. Durante el metraje le vemos como un habitante del mundo que también crece para ser dueño del suyo, un camino de adaptación y adecuación en una disciplina tan difícil como la música académica o de concierto (o tantas definiciones que pueden parecer imprecisas para el caso), que muchas veces tiene reglas protocolarias de siglos atrás que, en la opinión de muchos, ha hecho que la composición para orquesta haya llegado a un límite. Y es que precisamente el m

Al escuchar y ver a David podemos notar una mente abierta, sensible y muy consciente de qué puede y no puede hacer. Durante el metraje le vemos como un habitante del mundo que también crece para ser dueño del suyo, un camino de adaptación y adecuación en una disciplina tan difícil como la música académica o de concierto (o tantas definiciones que pueden parecer imprecisas para el caso), que muchas veces tiene reglas protocolarias de siglos atrás que, en la opinión de muchos, ha hecho que la composición para orquesta haya llegado a un límite. Y es que precisamente el m

El Quijote ha sido el gran reto inadaptable y maldito del cine para más de uno; Orson Welles nunca pudo concluir su encomienda y a lo mejor, si somos muy supersticiosos, podemos decir que el presente film fue concluido gracias a que nunca fue precisamente una adaptación. Y aun así, gran parte del público adepto sabe ya de sobra lo difícil que fue para Terry Gilliam levantar este proyecto, pues durante casi 20 años tuvo que pelear con cancelaciones, recortes de presupuesto, deserción y muerte de algunos de los actores elegidos. La mayor parte de esto se conoce mediante el largometraje documental “Lost in La Mancha” de 2002, hecho con el material recogido como detrás de cámaras.

El Quijote ha sido el gran reto inadaptable y maldito del cine para más de uno; Orson Welles nunca pudo concluir su encomienda y a lo mejor, si somos muy supersticiosos, podemos decir que el presente film fue concluido gracias a que nunca fue precisamente una adaptación. Y aun así, gran parte del público adepto sabe ya de sobra lo difícil que fue para Terry Gilliam levantar este proyecto, pues durante casi 20 años tuvo que pelear con cancelaciones, recortes de presupuesto, deserción y muerte de algunos de los actores elegidos. La mayor parte de esto se conoce mediante el largometraje documental “Lost in La Mancha” de 2002, hecho con el material recogido como detrás de cámaras. La trama gira alrededor de Toby, un realizador de comerciales que dirige una campaña de promocionales turísticos a grabar en la región de la Mancha;

La trama gira alrededor de Toby, un realizador de comerciales que dirige una campaña de promocionales turísticos a grabar en la región de la Mancha;